« Tout le monde rêve. Si tu ne rêvais pas, tu deviendrais fou. J’ai lu des trucs là-dessus. C’est une soupape. Les gens rêvent quand ils dorment. Ou alors, ils deviennent dingues. Mais moi, quand je rêve, je rêve de vitamines. Tu comprends ce que je te dis ? »

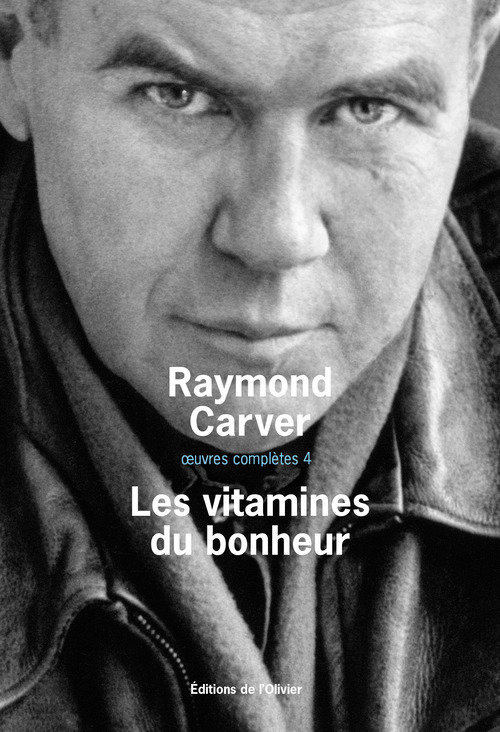

L’année 1983 voit Raymond Carver s’imposer définitivement sur la scène internationale. Professeur à l’université de Syracuse, il jouit du respect et de l’affection de ses élèves (l’un d’eux, Jay McInerney, saura un jour lui exprimer sa gratitude). Consacré par Granta, l’influente revue littéraire qu’anime Bill Buford à Cambridge, comme le chef de file de la nouvelle littérature américaine, il succède ainsi à Saul Bellow et à sa descendance, mais aussi au courant postmoderniste qui a marqué les années 70. C’est la gloire. Enfin libéré de la présence éditoriale de Gordon Lish, il peut déployer ses ailes et publie son chef d’œuvre, Les Vitamines du bonheur.

Il faut redécouvrir ces douze nouvelles « d’homme à homme », d’une limpidité totale, comme douées d’une vie indépendante qui les protégerait du passage du temps. Il faut lire l’histoire de ce père qui refuse de descendre du train le menant vers son fils, car « il n’avait pas envie de serrer la main de son ennemi. » Ou encore celle de ce mari un peu jaloux, qui ne sait comment se comporter avec l’ami aveugle de sa femme, et finit par dessiner une cathédrale, les yeux fermés, la main de cet homme posée sur la sienne.

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Simone Hilling. Édition révisée.